Vertreter der „verlorenen Generation“

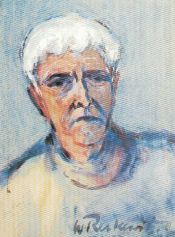

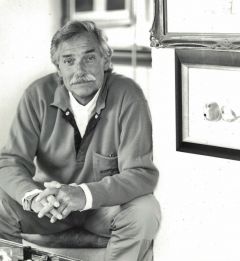

Der 1925 geborene Wuppertaler Maler Wilfried Reckewitz (gest. 1991) begann seine Ausbildung als 17-Jähriger noch während des Krieges 1942 an der Kunstgewerbeschule in Wuppertal-Barmen.

1945 setzte er sie an der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf fort, wo er, wie viele Vertreter der sogenannten „verlorenen Generation“, Anschluss an die im Nationalsozialismus verfemte internationale Kunstentwicklung suchte.

In Wuppertal und vor allem in Düsseldorf an der Kunstakademie lernte er gemeinsam mit anderen Vertretern seiner Generation, zu denen auch der zwei Jahre jüngere Günther Grass zählte, zunächst das künstlerische Handwerk.

Handwerk

Sein Handwerk zu beherrschen – da war Reckewitz bis zu seinem Tod im Jahre 1991 kompromisslos – schien ihm unabdingbare Voraussetzung jedweder künstlerischer Mitteilung.

Das „Können“ lernte Reckewitz bei Lehrern wie dem brillanten Zeichner Otto Schulze (1898-1976) an der Kunstgewerbeschule in Wuppertal oder bei dem berühmten Maler und Zeichner sowie Rektor der Düsseldorfer Kunstakademie Prof. Werner Heuser (1880-1964), der 1938 als „entarteter Künstler“ seines Amtes enthoben worden war, nach dem Weltkrieg die Akademie aber als ihr Direktor wieder aufbaute.

Der nicht minder berühmte Bildhauer und Maler Ewald Mataré (1887-1965), der nach seiner frühen Entlassung 1933 durch die Nationalsozialisten im Jahre 1946 als Professor für eine Bildhauerklasse ebenfalls an die Kunstakademie nach Düsseldorf zurückgekehrt war, zählte ebenso zu den Ausbildern von Reckewitz wie auch der Maler und Grafiker Otto Pankok (1893-1966). Günter Grass, der ebenso bei Pankok in der Zeichen- und Grafikklasse sein Handwerk lernte, setzte Prof. Pankok später - so schien es zumindest Kennern der Akademie - mit der Figur des Zeichenkohle malträtierenden Professors Kuchen in der „Blechtrommel“ ein literarisches Denkmal.

Bei Otto Coester (1902-1990, Schwerpunkt Radierung) lernte Reckewitz schließlich freie künstlerische Grafik.

Das „Geistige in der Kunst“

Handwerk war das eine. Das von Wassily Kandinsky bereits 1912 beschworene „Geistige in der Kunst“ jedoch war das andere. Das Geistige in der modernen Kunst zeitig zu suchen, zu erörtern und zu finden war der zwischen den Weltkriegen geborenen Generation jedoch verwehrt oder zumindest erschwert gewesen. Das amputierte und pervertierte nationalsozialistische Kunstverständnis ließ eine Auseinandersetzung mit den modernen Entwicklungen in der Kunst nicht zu.

Mit mächtigem Elan...

Und auch das Ende des Zweiten Weltkrieges bedeutete ja in Deutschland zunächst keineswegs das Ende des alten Weltbilds, das nun kurzerhand durch ein neues ersetzt worden wäre. Die ersten Ausstellungen mit Bildern des Expressionismus, Kubismus, Surrealismus und Konstruktivismus wurden zwar gierig aufgesogen, wirkten aber auch wie ein Schock, lösten hitzige Diskussionen aus.

...ins Abstrakte

Willy Baumeister (1889-1955), der bedeutende Künstler und Kunsttheoretiker der Moderne, der während des Dritten Reiches in Wuppertal unter dem Schutz des Lackfabrikanten Dr. Kurt Herberts neben Oskar Schlemmer und anderen verfemten Künstlern weiter künstlerisch arbeiten konnte, wies noch 1950 darauf hin, dass man in Deutschland zu viele Referate zur Entwicklung in der Kunst halte, während die Produktion in der Welt unaufhaltsam weitergehe - und zwar mit mächtigem Elan ins Abstrakte.

Galerie und Künstlerlokal „Palette“

In Wuppertal wurde die „Palette“ - Künstlerlokal, Galerie und Stammsitz des 1946 gegründeten „Rings bergischer Künstler“ (gruppe rbk, 1958 umbenannt in Ring bildender Künstler), dem Reckewitz 1949 beitrat und dessen Vorsitz er in seinen letzten Lebensjahren innehatte - zum zentralen Ort solcher Diskussionen. Hier wurde unter der Leitung des Besitzers, Künstlers und langjährigen Vorsitzenden des rbk, Adolf Röder, auch die künstlerische Umsetzung dieser Diskussionen in aufsehenerregenden Ausstellungen gezeigt - begleitet von (nicht selten alkoholisch aufgeheizten) Themen- und Diskussionsabenden zu Fragestellungen wie: „Sind die Abstrakten verrückt?“

Freundschaften

Hier in der „Palette“ wurden auch lebenslange Freundschaften zwischen Künstlern gegründet, auch die zwischen dem jungen Reckewitz und dem sehr viel älteren Otto Dix (1891-1969), Ehrenmitglied des rbk und wie Reckewitz Träger des seit 1951 von dem Kunsthistoriker Dr. Ludwig Lindner gestifteten Lindner-Preises des rbk für Malerei. Dix bat das junge Talent sogar - und darin gänzlich uneitel - um freundschaftlich-künstlerischen Rat, als es um die Lösung eines kompositorischen Problems bei der Fertigstellung eines Auftragsporträts ging.

Hier in der Palette festigte sich auch die Freundschaft zwischen Reckewitz und Horst Laube, dem Feuilletonisten und Autor, der jahrzehntelang zu den bedeutendsten Theatermachern gehörte (Wuppertal, Frankfurt, Hamburg). Hier in der „Palette“ trafen sich Künstler und Journalisten, Theaterleute und Musiker, und nicht zuletzt war auch die Politik vertreten, u.a. der noch junge Wuppertaler Johannes Rau.

In einem später veröffentlichten Brief an den damaligen Ministerpräsidenten und späteren Bundespräsidenten schrieb Reckewitz an seinen Freund und Förderer rückblickend: „Es muss 1950 gewesen sein... Damals haben wir die Galerie ‚Palette‘ und das Künstlerlokal mit gleichem Namen gegründet... Die wöchentlichen Künstlertreffs, die monatlichen öffentlichen Diskussionen über die moderne Kunst und die heftigen Auseinandersetzungen ‚gegenständlich‘ oder ‚nichtgegenständlich‘. Alle Künste – Literatur, Musik, Theater, Malerei – spielten eine wichtige Rolle... Um uns Ruinen und Berge von Schutt. Im Grunde eine Ansammlung von Hässlichkeit und Elend. Und da gab’s nun dieses Künstlerlokal ‚Palette‘, ein Ort vielfältiger Begegnungen...“

Deutsch-Polnische Ausstellungen 1958 und 1972

Reckewitz, der schnell bekannt wurde für seine Diskussionsfreude, für seine profunden Kenntnisse um künstlerische, politische und soziale Belange, stieß schnell in die Gruppenspitze des rbk vor. Und so gehörte er 1958 selbstverständlich auch jener Delegation an, die sich - mitten im Kalten Krieg - auf den Weg nach Warschau machte, um dort ihre Arbeiten gemeinsam mit polnischen Kollegen auszustellen, die sie kurz zuvor in der „Palette“ gezeigt hatten.

Dass die Kunst in der Lage war, den eisernen Vorhang ein wenig zur Seite zu schieben, wurde in der Presse bundesweit als eine kulturpolitische Sensation gefeiert. 1972 gehörte Reckewitz zu den Mitinitiatoren auch der zweiten deutsch-polnischen Ausstellungsreihe.

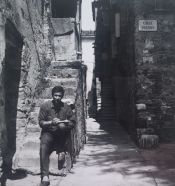

Erste Reisen

Die historischen Rahmenbedingungen für die individuelle künstlerische Entwicklung der Generation von Reckewitz waren also alles andere als einfach. Doch die Nachkriegszeit war auch eine Zeit des Aufbruchs, der neuen Freiheiten. Reckewitz nutzte die neu gewonnene Freiheit auch, um immer wieder ins Ausland zu reisen. Seine Studienreisen führten ihn seit den Fünfzigern nach Spanien, Italien, Jugoslawien, Holland und Frankreich. Vor allem und immer wieder in die französische Kunstmetropole Paris.

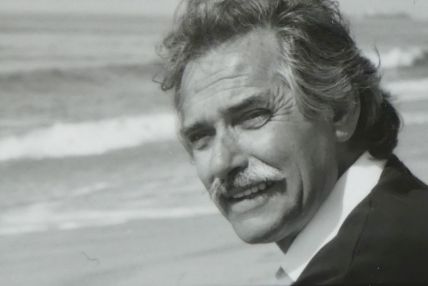

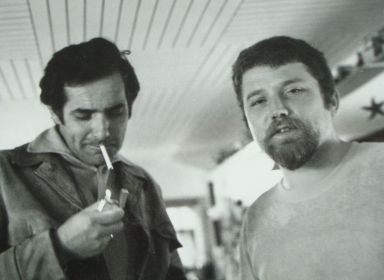

Bild 1 + 2: W. Reckewitz gemeinsam mit Malerfreunden am Halterner Stausee, 1951; Bild 3: In den 50ern; Bild 4: Italien, 1963

Erste Ausstellungen

Schon 1946 nahm Reckewitz, noch als Student, mit Arbeiten an der Gruppenausstellung „Junge Ernte“ in der Düsseldorfer Kunsthalle teil, zeigte – seit 1948 wieder in seine Heimatstadt Wuppertal zurückgekehrt – erste Aquarelle in der neu eröffneten und später legendären „Galerie Parnass“ des aus Berlin nach Wuppertal gekommenen Architekten Rolf Jährling, die anfangs Exponate des Informel und Tachismus zeigte, später mit ersten spektakulären Happening- und Fluxus-Veranstaltungen (Nam Jun Paik mit Wolf Vostell und Joseph Beuys Kunstgeschichte schrieb.

Es folgten zahlreiche Gruppenausstellungen, z. B. in der galerie esher surrey in Den Haag oder in der renommierten Luxemburger Galerie Horn, in Mannheim gemeinsam mit der Rompreis-Trägerin Hanna Nagel oder mit großen Einzelausstellungen wie in Braunschweig 1957.

Erste Kritiken

Schon bald wird die Kunstkritik anlässlich der zahlreichen Gruppen- und Einzelausstellungen in Deutschland und im Ausland auf den jungen Künstler aufmerksam. In den auf seinen Reisen entstandenen Landschaftseindrücken und Stadtszenen sah ein Kritiker der FAZ in jener Zeit „den Stil Kokoschkas, der in minder nervöser und reicher Art begabt weiterentwickelt wird“. Man attestierte dem jungen Reckewitz auch eine „zum Virtuosen neigende Pinselschrift“. Impressionen aus Spanien und Paris, von denen sich noch einige wenige Exemplare im Besitz der Familie befinden, sind Zeugnisse dieser Zeit.

Der Film - Wege zur Form

Landschaftseindrücke, Stadt- und Hafenszenen mit „zum Virtuosen neigender Pinselschrift“ standen am Anfang. Doch dem von Baumeister 1950 beschworenen „mächtigen Elan ins Abstrakte“ konnte schließlich auch Reckewitz nicht widerstehen. Zunehmend löst sich in den späten 1950ern und in den 1960ern seine Bildsprache vom Gegenstand zugunsten von flächenhaft betonten Bildordnungen. Die Natur, der Gegenstand ist nur noch ansatzweise zu erkennen. Abstrakte Stilleben, in denen der Gegenstand - zum Beispiel Flaschen und Krüge - noch rudimentär-transparent zu erkennen sind, zeugen von dieser Phase. Schließlich tritt der Gegenstand gänzlich in den Hintergrund zugunsten der reinen Abstraktion, das Bild wird zum informellen Spiel mit Farbe und Form.

Der 1968 im berühmten Wuppertaler Von der Heydt-Museum uraufgeführte Reckewitz-Film von Peter Karlsruhen (Kamera) und Horst Laube (Buch) dokumentierte mit einer progressiven Vertonung durch die Free-Jazzer Peter Brötzmann, Peter Kowald und Sven Johansson genau diese „Wege zur Form“, den Weg vom kreativen Auslöser zur Manifestation im abstrahierenden Bild.

Wenige Jahre zuvor (1964) hatte Reckewitz gemeinsam mit der Literaturwissenschaftlerin und Publizistin Gertrud Höhler den Von der Heydt-Förderpreis erhalten.

Horizonte

Der Weg von Reckewitz in die Abstraktion und schließlich zur konstruktiven Form fand Ihren „scheinbaren“ Höhepunkt im Bildmotiv der Horizonte – eine Bildidee, die sich Mitte/Ende der Sechziger ankündigt und ein bestimmendes, unendlich oft variiertes Bildmotiv von Reckewitz bleiben sollte. „Scheinbar“ deshalb, weil man in den Horizonten auf den ersten Blick zwar eine totale Reduktion des Bildes auf Farbe und Fläche sehen kann. Zugleich sind die Horizonte jedoch auch wieder ein Rückgriff auf die Natur. Man sieht Farbe und Fläche, und zwar in einem spannungsgeladenen Verhältnis zueinander, man sieht aber auch Tiefe, man sieht Dimension - man sieht Horizonte und also Natur.

Hans Wille, Kunsthistoriker und Leiter des Gustav-Lübcke-Museums in Hamm (1974-1988), schrieb anlässlich der Reckewitz-Ausstellung 1983: „Der Strand, das Wasser, die Horizontlinie, der Himmel – nichts weiter: Das ist die äußerste Reduktion aller Erscheinungsformen, die möglich ist. Hier ist die Grenze zwischen Raumillusion und Abstraktion sichtbar gemacht und zugleich aufgehoben, das Wechselspiel zwischen vordergründigster Flächigkeit und einer Fernsicht, die an die Unendlichkeit rührt.“ Reckewitz bediene sich einer Formsprache, „die die schöne Oberfläche nicht scheut, zugleich aber die letzte Kargheit einsetzt wie ein Symbol ... und eine Raumtiefe aufreißt, die uns schwindeln macht.“

Für den Kunsthistoriker Dr. Günter Aust, von 1962 bis 1985 Direktor des Wuppertaler Von der Heydt-Museums, hob sich die Bildkomposition der Horizonte bei aller abstrakten Betonung von Farbe und Fläche von den Streifenbildern anderer Künstler durch die kompromisslose Konzentration auf die scheinplastische Tiefe der Horizontlinie ab. Aust bemühte für diese Bildidee und deren Umsetzung den Begriff der „abstrakten Gegenständlichkeit“.

Die Horizonte der späten Siebziger und Achtziger werden nach einer Phase des sehr flächigen Farbauftrags, der kaum noch nachvollziehbaren individuellen Pinselführung, zunehmend auch wieder malerisch. Und zunehmend wird in den letzten Jahren auch eine leise Nähe zum Vorbild der Natur erkennbar – zu den Horizonten, wie er sie in unzähligen Reisen an die Nordsee oder nach Schottland gesehen hatte.

Neben nationalen und internationalen Ausstellungen in Galerien und Museen begleitete und förderte seit den späten 1950ern v.a. der Galerist Rudolf Schaumann aus Essen mit regelmäßigen Ausstellungen die Entwicklung von Reckewitz in die Abstraktion. Auch die renommierte Galerie Utermann in Dortmund zeigte 1974 mit einer großen Ausstellung Bilder und Glasobjekte (s.u.).

Siehe auch: Bildgalerie "Horizonte"

Der Kreis

Ein letztes, in den Siebzigern von Reckewitz entdecktes Bildmotiv findet sich in einer äußerst gewagten und sehr schwierigen geometrischen Figur: dem Kreis. Schwierig und gewagt vor allem deshalb, weil der Kreis die perfekte Form schlechthin darstellt – und damit langweilig ist.

Es war wohl zunächst ein reines Experiment, ein spielerischer Versuch, sich diesem konstruktiven Element zu nähern. Die künstlerische Lösung des Problems der Perfektion lag in ihrer konstruktiven Störung, im Brechen des Kreises durch andere geometrische Figuren, durch verletzende Linien. Viele dieser bildnerischen Kompositionen sind rein konstruktiv, andere lassen wie bei den Horizonten hinter Fläche und Form die Natur erahnen.

Siehe auch: Bildgalerie "Scheiben"

Glas

In den 1970er Jahren wandte sich Reckewitz zunehmend dem Werkstoff Glas als künstlerischem Medium zu. Es entstanden Glasskulpturen mit konstruktiven Formen und strengen Schliffmustern, die sich mit wechselnder Durch- und Aufsicht im Auge des Betrachters als Lichtspuren manifestieren. Waren Transparenz und Licht im gesamten Werkprozess des Künstlers zentrale Schlüsselbegriffe, stellte die Hinwendung zur Gestaltung des reinen, nahezu farblosen Werkstoffs Glas eine logische Herausforderung dar.

Das Corning Museum of Glass in New York, das die weltgrößte Sammlung von Glasexponaten beherbergt, nahm 1976 eine drehbare Glasskulptur von Reckewitz in seine Sammlung auf. 1977 war die Glasskulptur XIV „Angle with cube“ in der „Contemporary Glass 1977“ des Corning Museums vertreten.

Siehe auch: Bildgalerie "Glasskulpturen"

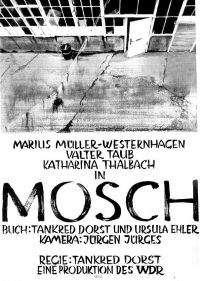

Künstlerische Gestaltung des Alltags

Ganz im Sinne der Bauhaus-Idee widmete sich Reckewitz auch der künstlerischen Gestaltung des Alltags. Dazu zählten neben Wandbildern, Brunnenanlagen und Skulpturen im öffentlichen wie privaten Raum auch Bühnenbilder und Kostümentwürfe für das Wuppertaler Theater sowie Plakate für Sendereihen und Filmproduktionen des Westdeutschen Rundfunks in Köln.

Mit Aufträgen zu Glasschliffentwürfen zur Gestaltung von Tür- und Fensteranlagen im privaten und öffentlichen Raum hatte Reckewitz bereits in den 1960er Jahren den Reiz der künstlerischen Gestaltung des Werkstoffes Glas für sich entdeckt. Technisch ermöglicht wurde die Umsetzung der Entwürfe durch die Zusammenarbeit mit einer hochspezialisierten Werkstätte für Glasgestaltung, die mit einer schwingenden Schleifscheibe in der Lage war, auch bereits sekurisiertes Glas mit Schliffmustern zu versehen.

Seine Kenntnisse auf dem Spezialgebiet Glasdesign sowie sein überzeugend strenges ästhetisches Konzept führten schließlich auch zu den Aufträgen, beim Umbau der großen Karibik-Kreuzfahrtschiffe „MS Sunward II“ und „MS Starward Norwegian“ in den Jahren 1977 und 1978 sowie 1990 der „SS-Norway“ die Türanlagen, Trennwände, Raumteiler, Handläufe und Skulpturen zu gestalten.

Seán O’Casey „Ein Freudenfeuer für den Bischof“, Bühnenbild und Kostümentwürfe für die Wuppertaler Bühnen, 1970

Schiffsporträts

Bei seinen zahlreichen Besuchen der Lloyd-Werft in Bremerhaven anlässlich der ersten Aufträge wohnte er 1978 eher zufällig auch dem Start der Windjammerregatta „Operation Sail“ auf der Weser bei (ebenso wie der zweiten 1986 in Bremerhaven gestarteten Regatta). Fasziniert von der zeitlosen Ästhetik der traditionellen Schiffsarchitektur, widmete er sich fortan immer wieder auch der detailgetreuen Porträtierung dieser Segelschiffe in Tusche und Aquarell. Ursprünglich nicht zur Veröffentlichung oder gar für den Verkauf, sondern allein als stille Huldigung des Künstlers an die Schönheit dieser Schiffe vergangener Tage gedacht, wurden sie in der Galerie Schaumann in Essen und in der Galerie Palette in Wuppertal ausgestellt. 2003 und 2006 wurden mit je zwölf dieser Schiffsporträts hochwertige Kunstkalender gestaltet.

Siehe auch: Bildgalerie "Schiffsporträts"

Der Mensch

In einem Geleitwort zu dem Buch „Wilfried Reckewitz, Kunstwege und Engagement nach 1945“ von Kah Jagals beschrieb Johannes Rau 1994, Ehrenmitglied des rbk und damals noch Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, den Menschen und Freund Wilfried Reckewitz:

„Hätte Reckewitz zuerst und vor allem von seiner Kunst und von sich geredet, wäre enge Freundschaft nicht gewachsen zur Weggefährtenschaft. Auch wenn wir in seinem Atelier saßen und bis in die Nacht redeten und diskutierten, umgeben von dem, was entstand oder vollendet war, waren Gott und die Welt unsere Themen. Politisch engagiert, sachkundiger als mancher Profi und unbestechlicher als die, welche die Wahrheit gepachtet zu haben glauben, manchmal ganz verzweifelt über die scheinbare Unverbesserlichkeit der Welt, aber dann auch wieder fröhlich und zuversichtlich, weil er Menschen getroffen und mit Menschen geredet hatte, die ohne Scheuklappen und Weltanschauung suchten und fanden, die mittaten beim Lichtanzünden gegen Engstirnigkeit und kleinbürgerlichen Missmut – er faszinierte im kleinen wie im größeren Kreis, die ‚Leute‘ erkannten seine Persönlichkeit von herausragender Qualität.

Wilfried Reckewitz, nicht zu denken ohne Rebekka, seine Frau, hatte wie sie die Gabe der Freundschaft, die so rar geworden ist zwischen stromlinienförmiger Anpassung und schulterklopfernder Kumpanei. Geriet man in schwere Gewässer, rief er an, kam er vorbei; hatte man Grund zur Fröhlichkeit oder gar Triumphgefühl, war er da und freute sich mit.“

Die Kulturjournalistin und Filmemacherin Anne Linsel schrieb anlässlich der Gedächtnis-Ausstellung zum 70. Geburtstag des Künstlers:

„Wenn ich mich erinnere an Wilfried Reckewitz, dann sind das schöne Erinnerungen an einen Mann der klug, lebensklug war, der streiten konnte, ohne zu verletzen, der herzhaft lachen konnte, der viel über Kunst und Künstler wusste und man also viel von ihm lernen konnte ... die Gespräche über Kunst und Künstler ... waren oft im besten Sinne Streitgespräche. Wilfried Reckewitz verteidigte dabei in den Jahren der raschen Wechsel von Stilen und Moden, der Happenings, der propagierten Öffnung der Kunst zur Gleichung ‚Kunst ist Leben, Leben ist Kunst‘ mit guten Argumenten die traditionelle Leinwand, den begrenzten Raum für Farbe und Raum.“